世界一の野菜、トマト

私がこのサイトの名前に「TOMATO & BASIL(トマト&バジル)」と名付けたのは、イタリア三色旗(トリコローレ:tricolore)の赤と緑をパスタに置き換えて思いついた名前だった。

私がこのサイトの名前に「TOMATO & BASIL(トマト&バジル)」と名付けたのは、イタリア三色旗(トリコローレ:tricolore)の赤と緑をパスタに置き換えて思いついた名前だった。

しかも、あっさりと思いついてしまった。

それほどイタリア料理において、トマトというものの存在感は絶大なのです。

とは言うものの、三色旗の本当の意味はそれぞれ、緑は国土、白はアルプスの白い雪、正義と平和を、赤は愛国への熱血を表しており、フランスの三色旗を基にして出来たらしい。

残念ながら赤はトマトではない。(そりゃそうだ)

てな具合に、サイトの名前にもしてるくらいなんだから、トマトについてもじっくりと考察してみなければと思い立ったわけである。

トマトがなければ、パスタ料理は語れない。トマトがなければ、パスタはどうなっていたことか。

バジルはとりあえずおいといて、今回の主役はトマトです。

何よりも数ある具材の中でもパスタとの最高のコラボレートを発揮しているこの野菜を語らないわけにはいかない。

パスタといって思い描く野菜といえば、やっぱり真っ赤に熟したトマトなのだから。

パスタに限ったことではなく、ピッツァにしてもやはりトマトが不可欠だし、イタリア料理といえば誰しもが赤いトマトソースを連想せずにはいられないはずだ。

ドイツでは「トマトは医者を青くする」といわれ、ナポリでは「トマトは宗教」とまで言われる。

その言葉どおり、ナポリではトマトを食べるとさまざまな奇跡によって健康になると信じられている。

さらに、ナポリではトマトはただ食べる野菜だけにとどまらず、風邪薬や火傷の塗り薬に使ったり、虫刺されや痒みを抑えるには葉を押しつぶして患部に塗ったり、にきびやパックなどの美容効果など、さまざまな民間療法がある。

また、トマトの医学的効果は高く評価されていることは、最近では周知のこと。

何よりも余分な脂肪分や糖分がないということ、利尿効果や食欲増進、整腸作用などの効果もある。

他の食品とあわせることででん粉質の消化を助け、消化機能を高める効果もある。

トマトのあの独特の赤い色はカロチンの色で、カロチンに含まれるリコピンは体内の活性酸素を浄化させる働きがあるのだ。

体内に発生した活性酸素は細胞を老化させる。つまりはリコピンは老化防止に効果があるということ。

また、リコピンはオリーブオイルなどで調理することで増加し、熱を通しても壊れないので加熱処理された缶詰やトマトケチャップにいたるまで、その働きは維持されているのだとか。

なんだか、こうしてみるとトマトの絶大な効力に脱帽するばかり。

さて、トマトはどこのスーパーに行っても手に入るし、日本のみならず世界中で親しまれているもっとも人気のある野菜の一つだというのは間違いではない。

FAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations:国際連合食糧農業機関)のまとめによると2002年の世界の野菜の生産量の第1位はトマト。

その生産量はなんと1億0849万トン。第2位のキャベツ6247万トンに大きく差を開いて断然の首位。

世界で一番作られている野菜なのです。

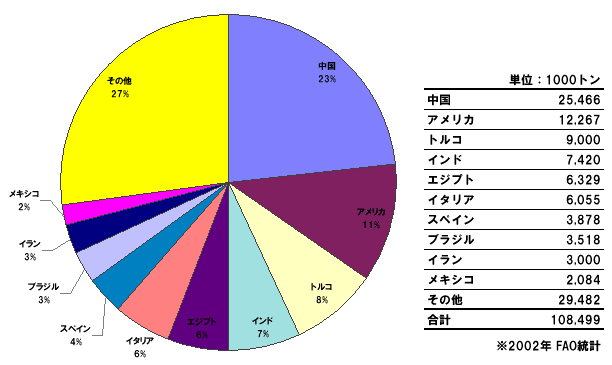

トマトの生産量を国別で見ると中国が1位で全体の23%をも占める。

しかし、今日のように世界一になったトマトも一般的に食べられるようになってからは200年余りの歴史しかない。

ということはパスタが誕生したときにトマトはいなかったわけだ。

じゃあ、パスタとトマトはどうやって出会ったのか、それにかつてトマトは嫌われ者だったということも意外に知られていなかったりする。

だって気づけばパスタには真っ赤なトマトソースがかけられていたんだから。

では、少しトマトの歴史を振り返ってみることにしよう。

トマトはどこからやってきた?

サンタ・マリア号を旗艦に三隻のスペイン探検隊がパロス港を出発したのは1492年8月のこと。

探検隊は同年10月、バハマ諸島の一島(後にサン・サルヴァドルと命名)にたどり着く。

誰しもが知っている有名な、コロンブス(Christopher Columbus)のアメリカ大陸到達だ。

コロンブスのアメリカ大陸到達は後のヨーロッパの政治、経済、社会や文化を大きく変える歴史的な出来事であったことは言うまでもない。

もちろん食文化もこのひとつであった。

食文化に変革をもたらせたのは、新大陸よりもたらされたものにはトウモロコシ、ジャガイモ、唐辛子などの新しい食材の渡欧がやはり大きい。

今回の主役トマトの原産地は南米のペルー。

もともとヨーロッパにはなかった野菜だということを考えると、トマトもコロンブスによってヨーロッパにもたらされたんだろうとすぐに思いつく。

しかし、コロンブスはトマトに出会ってはいなかった。

コロンブスの日誌には「島民が波打ち際にきて、私たちを歓迎してくれた」と彼らが島にたどり着いたときの様子が記されている。

そこにはコロンブスらに献上されたトウモロコシ、サツマイモ、豆、カボチャ、落花生、トウガラシ、サトウキビなどの食べ物も記されているが、彼の日誌にトマトは一切登場してこない。

そもそもコロンブスはマルコ・ポーロの東方見聞録に書かれた黄金のジパングを夢みていた。

そのため彼が一番探し求めていたのは黄金であり、ヨーロッパでも高値で取引される胡椒などの香辛料。

新大陸の新しい食べ物なんて興味なかったに違いない。珍しい食べ物は彼の目に留まったかも知れないが、少なくとも文献上はトマトの記述はまだ登場してこない。

しかし、彼が新大陸に到達したからこそ、後にトマトがヨーロッパにもたらされたのは間違いではない。

なお、西航路でインドを目指していた彼は、晩年になるまで自分が辿り着いた場所がインドだと信じていたらしい。

コロンブスから遅れること約30年。

1519年、スペイン艦隊を率いたコルテス(Hernando Cortes)がメキシコに上陸する。

同年11月にコルテス一行はアステカ王国の首都テノチティトランに到達した。

テノチティトランはテスココ湖に人工的に作られた湖上の島。

そこには王権を象徴する大神殿や壮大なピラミッド群、美しい庭園や噴水が設けられ、まさに理想郷を思わせた。

ヨーロッパ人が初めてトマトに出会うのはこのとき。

コルテスに従っていた記録係カスティリョの記録には「トウガラシ、塩、トマトの入った深鍋が準備されている」とある。

また、メキシコへのキリスト教布教に半生をかけたベルナルディーノ・デ・サアグン修道士(Bernardino De Sahagún)は彼の著書「ヌエバ・エスパーニャ綜覧(Historia general de cosas de la Nueva Espana)」にアステカ人の元祖種族ナファ族の女性に出会い「その女性はアユィ(aji:赤唐辛子)とペピタス(pepitas:カボチャの種)、トマトル(tomatl:トマト)、緑の唐辛子やさまざまな香草を混ぜ合わせてソースを作った」と記している。

今日の英語のトマト(tomato)はスペイン語のトマテ(tomate)が語源で、もとはトマトゥル(tomatl)というインディヘナの人々の言語・ナワ語(ナワトル語)で、これは「膨らむ果実」という意味がある。

しかしアステカ族はこれと同じ語尾の作物をいくつか栽培していたという。

その一つがシトマトゥル(xitomatl)でこれが私たちが良く知っているトマト。

そしてミルトマトゥル(miltomatl)というトマトとは別の食用ホオズキなどにも使われていたらしい。

トマトと食用ホオズキは姿は似てはいるが、植物学上はまったく異なり、現在でもメキシコでトマテといえばトマテ・ベルデ(tomate verde)のことを指し、いわゆるトマトはヒトマテ(jitomate)と呼ばれている。

最初に上陸したスペイン人たちが出会ったのは、はたして私たちが良く知っているトマトなのかそれとも食用ホオズキなのかは全く謎となっている。

おそらくはどの両方があったのだと思うのが妥当だが、後のヨーロッパ人の手記はそれらを区別することなくトマトゥルと記していたから、また話がややこしくなる。

今でもメキシコなどでは食用ホオズキを食べる習慣が残っているのだが、世界に広がったトマトは明らかに真っ赤なトマトの方だった。

コルテス以後、メキシコとスペインとの交易は盛んに行われた。

アステカ王国を征服したスペイン人がトマトを持ち帰ったのであれば、トマトがヨーロッパに初上陸したのはスペインだろうと推測される。

しかし、ヨーロッパの文献上、最初にトマトが登場するのはイタリアの植物学者ピエトロ・アンドレア・マッティオーリ(Pietro Andrea Matthioli)の植物誌で1544年にイタリアで出版されている。

マッティオーリはその著書の中でトマトを「未熟のうちは緑色をし、熟すと黄色くなる」とし、またナスとの類似性を指摘している。

また他では真っ赤なトマトという記録も残っていることから、新大陸からはさまざまな品種のトマトが持ち帰られたと考えられるのだ。

嫌われ者のトマト

イギリスの植物学者ジョン・ジェラード(John Gerard)は1597年にトマトを「いやな臭いを放つ」と書いている。

イギリスの植物学者ジョン・ジェラード(John Gerard)は1597年にトマトを「いやな臭いを放つ」と書いている。

さらにジェラードはトマトを「愛のリンゴ」とか「黄金のリンゴ」という言葉を使って表現したのである。

この「愛のリンゴ」とか「黄金のリンゴ」という名前は当初ヨーロッパでトマトを表す言葉であった。

フランスでは19世紀になるまでポム・ダムール(pomme d’amour:愛のリンゴ)と呼ばれていたし、イタリアでは現在でもポモ・ドーロ(Pomo d’oro:黄金のリンゴ)がそのままひとつの言葉になってポモドーロ(Pomodoro)と呼ばれている。

イギリスではラブ・アップル(love apple)と呼ばれた時代もあった。

そんなトマトはヨーロッパで簡単に受け入れられることはなかった。

トマトはナス科である。

初めトマトを見たヨーロッパ人たちはそれを「マンドラゴラ(Mandragora Officinarum)」を連想させるに至った。

マンドラゴラは実在するナス科の植物で、黄金色のトマトとよく似た実を付ける。

麻酔性があり有毒でヨーロッパでは古くから魔術的な儀式にも使われた。

その実には強烈な催淫作用があり媚薬としても用いられ、そのため「愛の果実」や「極楽の果実」とも呼ばれていたのである。

旧約聖書の創世記にも登場し、引き抜くときに「ギャー」という金切り声をあげて、その声を聞いた者は狂死するという伝説がある。

そのため根を引き抜くときは耳栓をして、犬に引き抜かせていたという。

またマンドラゴラの根の形が人の形のようにも見えたり、臀部にも見えたり、または絡み合った男女の姿にも見え、「恋なすび」と呼び忌み嫌った。

そのためトマトもマンドラゴラと同一視されて、「愛の果実」とか「禁断の果実」とまで言われたのである。

よこしまで悪魔的で有毒。神もいない地からやって来た異端の野菜トマト。

そんな風にトマトは人々から恐れられ、嫌われていた。

トマトに毒があると長らく信じられていたという逸話にこんなのがある。

1820年9月26日。場所はアメリカ合衆国ニュージャージー州セーラム郡の裁判所前。

ロバート・ギボン・ジョンソン(Robert Gibbon Johnson)は「みんなの前でトマトを食べてみせる」と裁判所前に人々を集めた。

集まった約2,000人の誰もが、トマトを口にした瞬間に彼は泡を吹いて倒れるだろうと確信していた。

そして、彼は群衆の目の前でトマトにかぶりついた。

彼がトマトにかぶりつくと、群衆からは悲鳴が起こり、失神してしまう女性もいた。

ところが彼は全く何事もなく、むしろ美味しそうにトマトを食べてしまった。

もちろん彼がトマトによって死んだということはない。

運命の出会い

人々から迫害され続けてきたトマトだが、その美しい果実のせいもあり観賞用として栽培されることはあった。

16世紀終わりごろには、トマトは「離れやあずまやを覆うことで雰囲気を良くしている」という存在で、果実の色を楽しむために鉢植えで部屋を飾るインテリアとなり、またはその匂いから虫除けの効果があるとされていた。

18世紀初頭から発行されている「ヴィルモラン・アンドリュー(Vilmorin Andrieux)」という植物年鑑にトマトがはじめて登場するのは、1760年版のことで野菜として分類はされるが、まだ観賞用植物という定義で紹介されている。

1767年に出版されたディドロの「百科全書(Diderot “Encyclopedie”)」には食用野菜として大衆に広がりつつある様子が、

さらに、1755年から発行されている園芸雑誌「ル・ボン・ジャルディニエ(Le Bon Jardinier)」の1785年版にはトマトでソースを作ることができると紹介している。

とりわけヨーロッパの中でも早くからトマトが受け入れられていったのがイタリアとスペインであった。

地中海諸国がトマト栽培に適した気候風土であったことも大きいが、こういったトマトはソースにすると美味しいという意識が広く普及したということも大きい。

1874年、スペインの植物学者クェール(Don Joseph Quer)は「スペインの植物群(Flora Española)」で

「古い時代の書物、とりわけ北国の人々はトマトの効用について納得しておらず、むしろ薬用というよりは毒のある植物として扱いべきだと主張している。」とトマトが誤解されていることを載せ、「スペイン人はトマトを煮込み料理だけでなく、サラダにしたり、少量の塩で生のまま食べたりする」と書いている。

さらに「トマトは無害で、貧しい人も金持ちもそのどちらの健康にも少しも害を及ぼすことのない健康食だ」と明言しているのだ。

何よりもこの時代のスペインでは貧富の差とは関係なく、トマトが人々の食卓に欠かせない愛すべき野菜として扱われていることが分かる。

さらにトマトの先進国イタリアでは、1780年代にはすでに多彩なトマト料理が生まれている。

もっとも古いトマト料理のレシピはアントニオ・ラティーニ(Antnio Latini)によって紹介されている。

その著書で彼はトマトのキャセロールという煮込み料理を紹介している。

キャセロールというのはそのまま食卓にも出せる厚手で蓋がついている両手鍋のこと。

また、ラティーニは「スペイン風トマトソース」や「ミネストローネ」を紹介している。

さて、忘れてはならないのが我らがパスタとの運命的な出会いだ。

その運命とも言えるコンビネーションはナポリで誕生した。(というのが定説)

ドイツを代表する詩人ゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe)は自身のイタリア旅行の体験記をまとめた有名な著書「イタリア紀行(Italienische Reise)」で、ナポリのパスタについて「1789年5月2日、ナポリにて。(中略)(パスタは)いたるところで手に入る。大抵は茹でてチーズの粉をまぶして食べる」と書いており、

ゲーテの旅行記には真っ赤なトマトソースがかかったパスタはまだ登場はしていなかった。

もしゲーテがトマトソースのパスタに出会っていたのであれば、その旅行記に書かないわけがない。あんなに真っ赤でインパクトのあるソースを。

それともゲーテが出会わなかっただけなのか、それともパスタとトマトソースとの融合はこの時代にはまだ登場していなかったのかは分からない。

それよりも、まずゲーテの旅行記からは当時のナポリのパスタが窺い知ることができる。

トマトソースのなかった頃のパスタといえば、ペコリーノチースを卸したものと黒コショウをかけたり、ラードとニンニクで味付けしてみたり、シナモンと砂糖を使って菓子のようにも食べた。

ペコリーノと黒コショウという組み合わせは今でもローマ近郊の郷土料理として残っているが、それにしてもどれも彩りに欠ける。

トマトソースがはじめてパスタ料理に使われたのは、ゲーテがイタリアを旅行してから半世紀ほど後で1830年代ごろと言う説が有力だが、どこの誰が思いついたのかという記録は一切ない。

一方、ナポリにはトマトソースとパスタの出会いに関わる伝説がある。

ナポリ近郊のポジリポ(Posillipo)に住む主婦がパスタをうっかり茹ですぎてしまい、パスタは鍋底にくっついてしまった。

せっかくのパスタが勿体ないと思った彼女はその上にトマトソースをかけてみたところ、とてつもなく美味しかった。

そのレシピを近所に自慢して、主婦たちの口コミによってナポリ中にトマトソースのパスタが広まったという、なんともナポリらしい伝説。

文献上、最初にトマトソースのパスタが登場するのは、1839年に発行された「調理の理論と実践(Cucina teorico-pratica)」というヴォンヴィチーノ公爵イッポリート・カヴァルカンティ(Ippolito Cavalucanti)著書の料理書である。

その中で紹介されているのが「トマトソースのヴァルミチェッリ」である。

ついに出てきた!私たちが愛すべき、トマトソースのパスタの登場だ。

ナポリで誕生したパスタとトマトの革命的な組み合わせは、数ヶ月あまりでイタリア全土に広がったという。

その後、フランスを初めとする近隣諸国に広がり、いまや世界中でスパゲッティやマカロニというイタリア語を知らない人はいないほどに広まった。

その他に類を見ない世界的に広がったパスタ文化はトマトの存在なしにはあり得なかったともいえるだろう。

ピンバック: それってどんな料理?ちょっと戸惑うカタカナの料理名・調理法まとめ | おにぎりまとめ